Del tirano se puede decir, por un lado, que es alguien que accede al poder de manera ilegítima o a través del uso de la violencia; también se puede reflexionar en torno al modo en que el tirano ejercer el poder sobre la población. Si pensamos con Maquiavelo, no es precisamente una connotación negativa la que vamos a encontrar, pues según él esta es la manera de proceder de un “nuevo príncipe”; pero, por otro lado, en tiempos modernos y contemporáneos surge el contenido peyorativo del término, ahora el tirano es más bien un hombre rapas en política que se aprovecha de los beneficios de su posición económica o familiar para usurpar espacios de ejercicio de poder. La tiranía, entonces, se trata de mecanismos que reflejan desde el acceso y ejercicio del poder en espacios políticos, económicos, laborales y educativos, hasta prácticas humanas que, a decir de Michel J. Sandel (Mineapolis, 1953) implican una pugna entre los beneficiados y el resentimiento de aquellos que están en la escala más baja de la renta.

jueves, 16 de diciembre de 2021

sábado, 11 de diciembre de 2021

“Historia de la gubermanentalidad I” de Santiago Castro-Gómez.

El libro se llama "Historia de la gubernamentalidad I" (Editorial Pontifica Universidad Javeriana, 2015). El subtítulo reza así: “Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault”. Y de eso se trata; es el recorrido conceptual que hace el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (Bogotá, 1958) de los cursos dictados por el filósofo, psicólogo e historiador francés en 1978 y 1979: “Seguridad, territorio, población” y “Nacimiento de la biopolítica”. Se trata de un estudio sistemático por parte del autor para responderse a una pregunta inquietante, sobre todo si en él se fincan el recurso metodológico y teórico de toda una carrera intelectual y académica: ¿el análisis de Foucault implica una “apuesta política” además de una filosofía de “la política” en la totalidad de su obra?

miércoles, 8 de diciembre de 2021

“Eróticos anónimos” de Jorge Magariño

De “Eróticos anónimos” (Fundación Guie’ Xhuuba’, 1995) se han dicho muchas cosas, la mayoría son ciertas. Por ejemplo, que lo que ahí se cuenta sucedió por aquellos años en los que Jorge Magariño (1969) deambulaba las calles de Juchitán; reconoce haber frecuentado aquellos lugares que gozan de su descripción modernista ―no logro entender la génesis del estilo en la generación de nuestro autor―. También dicen que se trata de crónicas y postales; algo hay de eso, sobre todo porque corría la estúpida y sensual década de los 90’s, y si algo sobraba por aquellos años eran acontecimientos que los artistas suponían había que repetir y repetir constantemente. “Eróticos anónimos” fue, en realidad, una columna en la que José del Real ―seudónimos de Jorge― soltaba la pluma semanalmente. Era profesor de pregrado y, según me cuenta en su bar “El Rincón de Xadani”, le tocaba firmar así para evitar ser visto como cualquier mentor indecente a cargo de jóvenes mentes estudiantiles ―a todo modernismo, le antecede la moralidad, sea dicho esto―.

viernes, 19 de noviembre de 2021

“Cantar es sobrevivir” de Sergio Álvarez

“Un periodista en crisis personal y laboral” viaja por Colombia en busca de historias, quien lo envía quiere confirmar que la paz es posible después de haber firmado los acuerdos en la Habana. Pero quien mira, escucha y traza apuntes, reconoce que las cosas no han cambiado mucho, que el núcleo del conflicto permanece y basta con ir hasta allá y escuchar a la gente para negar la “verdad” difundida. La cosa es que el viajero cae en la cuenta de que algo acompaña a toda la desgracia de los locales, y esta es la música, son las canciones, que recogen las emociones que no encuentran palabras para la catarsis: se trata de la cartografía sentimental de un país. Sergio advierte que antes que cualquier excelso conocimiento de geopolítica, la primera representación que el colombiano tiene de las regiones de su tierra es gracias a la música que ha escuchado, ora en las estaciones de radio, ora en la cantina de enfrente, ora en las fiestas populares.

martes, 26 de octubre de 2021

“El tonto y los canallas” de Santiago Castro-Gómez

Con el profesor Santiago Castro-Gómez tengo una deuda académica, es de agradecimiento hacia su método de trabajo, y quizá por eso también de identificación, aunque debo reconocer que a ratos me descubro colgado de sus estrategias de investigación y su forma de exposición. A diferencia de los teóricos contemporáneos latinoamericanos ―y más de uno autonombrado “latinoamericanista” y son más bien coyunturales― en los que he largado mis lecturas y estudios los últimos cuatro años, él tiene un programa de investigación de largo aliento que data de 1995 durante sus estudios de maestría en Alemania, y alcanzan el año 2015 en sus ordenadas y minuciosas comunicaciones de una filosofía política en la obra foucaultiana. Con esto estoy diciendo, creo, que el profesor Santiago es un filósofo serio y prudente, y como dijo en algún momento mi director de tesis doctoral, quien presentó aquí en México la obra del colombiano relacionada con Slavoj Žižek, Castro-Gómez es un tipo que no cuestiona la lectura de sus colegas, pero sí le interesa saber a qué conclusiones llegan y si éstas realmente derivan de los argumentos. Es decir, es un hombre sensato, disciplinado e insistente.

sábado, 23 de octubre de 2021

“Camino al este” de Javier Sinay

Tom Dieusaert dijo en alguna parte que todos los viajes, de algún modo, tienen que ver con el amor. Vamos en busca de alguien, o salimos huyendo pero dejando gotas de sangre del corazón roto como pistas que delatan nuestras coordenadas. Siempre dan con nosotros. Viajamos porque nos cuesta estar quietos, nuestra vida es el movimiento perpetuo porque amamos o porque nos dejaron de amar o porque tememos que el amor construido se venga abajo, y allá vamos, creyéndonos exploradores expertos sin sospechar lo complicado que puede llegar a ser ese día a día del viajero de carne y huesos. En fin, viajamos porque lo que sentimos por alguien lo consideramos suficiente para ir de México a Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Japón o de Oaxaca hasta Ecuador.

jueves, 21 de octubre de 2021

Elogio de la dificultad y otros ensayos

Estanislao Zuleta (1935-1990), el autodidacta colombiano, recibió el Doctorado Honoris Causa el 21 de noviembre de 1980, su discurso de aceptación fue “Elogio de la dificultad”. La Editorial Planeta Colombiana ha recogido este ensayo en una colección dedicada a la obra del reconocido pedagogo y audaz filósofo nacido en Medellín. Se trata, y aquí apuro el paso para decirlo, de un reclamo de Zuleta a un auditorio por pretender lo inalcanzable y por ello mismos frustrar el espíritu al no poder asirlo y desplegarlo a modo. Dicho de otra forma, la búsqueda de lo absurdo aleja este mismo espíritu del reto intelectual, así que “deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. […] queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo” antes que la dificultad de pensar.

martes, 12 de octubre de 2021

“Los secretos de la ansiedad” del psicólogo Domènec Luengo

Pues bueno, debo reconocer que estudiar un texto es un poco más complicado que la lectura convencional que hago de las novelas. Han sido pocas en este año, dicho sea de paso; mis compromisos académicos no me lo permiten. Decía complicado porque tengo que subrayar, hacer algunas anotaciones de margen y, sobre todo, sistematizar mis apuntes. La idea, supongo, es volver a ellas cada vez que lo considere necesario.

viernes, 8 de octubre de 2021

“El hombre unidimensional” de Herbert Marcuse

Vuelvo a Herbert Marcuse, y claro que es complicado el retorno. Ahora lo hago con un texto de 1964, "El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada". Antes me dediqué a estudiar "Eros y Civilización" (1955) y "El final de la utopía" (1968), entonces me interesaba comprender cómo hizo el autor para recuperar al proletariado como sujeto revolucionario propuesto por Marx y soslayado por Adorno y Horkheimer en "Dialéctica de la Ilustración" (1944), asimismo, quería entender el optimismo de Marcuse al decir que cuando una utopía desaparece es porque se ha alcanzado, y que el sentido de las utopías no es su imposibilidad sino el trabajo práctico e intelectual para lograrlo. En todo caso, los dos textos me remitían al trabajo del hombre en tanto relación de poder.

lunes, 13 de septiembre de 2021

“Eros y civilización” de Herbert Marcuse

El nazismo hizo que Herbert Marcuse (1998 – 1979) huyera a los Estados Unidos de Norteamérica. Este filósofo y sociólogo alemán publicó “Eros y civilización” en 1955 ya convertido en un ciudadano germano estadounidense. Sin duda, se trata de uno de los integrantes más influyentes de la Escuela de Frankfurt, sus ideas alimentaron las consignas y formas de lucha de los movimientos sociales y estudiantiles de la siguiente década en varias partes del mundo. Experto en la dialéctica hegeliana e influenciado por Marx, Luckas, Freud y Luxemburgo.

lunes, 6 de septiembre de 2021

“El sistema de los objetos” de Jean Baudrillard

Jean Baudrillard es un filósofo francés y profesor de sociología nacido en 1929 y muerto en marzo de 2007. Considerado como uno de los críticos culturales más potentes del siglo pasado. Su obra, en conjunto, versa en torno al análisis de la posmodernidad y la filosofía posestructuralista. En 1968 publica “El sistema de los objetos” (Siglo XXI, 1970), libro basado en su tesis doctoral sostenida ante semejante triunvirato: Henri Lefebvre, Roland Barthes y Pierre Bourdieu.

jueves, 26 de agosto de 2021

"El orden del discurso" de Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) asume la cátedra de historia de los sistemas de pensamiento en el Collége de France, sucediendo a Jean Hyppolite, muy bien conocido por sus estudios en torno a Hegel. El discurso inaugural fue precisamente “El orden del discurso” dictado en 1970 donde, según los conocedores de su obra, Foucault presentaba a su auditorio un complejo pero sistematizado plan de trabajo. Apenas comenzó, llamó la atención las siguientes palabras: “en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo”.

lunes, 23 de agosto de 2021

“El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis” de Elena Bravo Ceniceros

La genealogía nos permite plantearnos, por lo menos, dos preguntas. La una arrastra una inercia nietzscheana y trata de dar cuenta sobre una cuestión: ¿cómo se producen las representaciones de los valores una vez que han sufrido la transvaloración? La dos es foucaultiana, con una gran deuda en Nietzsche y en Heidegger, y viene a platearse la duda en torno a ¿qué relación guarda una familia de discursos construida genealógicamente con las prácticas humanas contemporáneas? Ambas tienen algo en común: qué tipo de articulación hay entre la palabra y la cosa, entre lo dicho del valor y la voluntad que hay en torno a él.

martes, 10 de agosto de 2021

“Leandro” de Alonso Sánchez Baute

Podría decir que he releído “Leandro” (Alfaguara, 2019) de Alonso Sánchez Baute (Valledupar, 1964), pero ahora mismo me ha pillado una duda al respecto. Estaba en Bogotá, al norte, muy cerca de las montañas, de esto hace apenas unas semanas. Desde el balcón de mi apartaestudio sobre la 72 fumaba, bebía cerveza y no dejaba de tararear esa partecita de coro que dice “cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana”. Era la voz aguda de Alfredo Gutiérrez cantando aquella canción de Leandro Díaz, personaje de la biografía novelada que estaba gozando como hiel en herida a causa de una cachetada amorosa. No lloré nada más porque soy mexicano, pero eso sí, mi corazón comenzó con su tucún tucún apenas pasé de la Poker al mezcal oaxaqueño que libró sin problemas los radares celosos de El Dorado.

lunes, 2 de agosto de 2021

“El fin de la modernidad” de Gianni Vattimo

Yo creo que los valores no se vinieron abajo, más bien se trasladaron a otro terreno de disputa. Los que pugnan son la modernidad y la posmodernidad. Nietzsche resolvió el problema con la muerte de Dios y junto con él todos los valores supremos que lo acompañaban. Pero en todo caso, no creo que el nihilismo propuesto por él sentencie la razón al olvido y en su lugar aparezca algo distinto… mejor. Se trata, digo yo, de un develamiento que obliga al hombre a reformular su lugar en lo real, a encontrar con urgencia nuevas tretas para salir avante del miserable estado humano que hemos alcanzado. Dicho de otro modo: no es un pesimismo, es un realismo que fractura imperativos que se han vuelto pavos envainados al movimiento mínimo. La crítica a la modernidad emprendida por Nietzsche, visto desde aquí, no ha terminado, y esto es lo peligroso, porque la transición de batuta no es precisamente la más sofisticada, pero eso sí, es la más persuasiva.

jueves, 29 de julio de 2021

“La condición posmoderna” de Jean-François Lyotard

Se publicó en 1979 con un subtítulo interesante: “Informe sobre el saber”. Su principal objetivo era ofrecer una descripción epistemológica de la posmodernidad, criticando las metanarrativas o metarrelatos que caracterizaron a la modernidad. Sin duda, no es poca cosa, sobre todo porque Jean-François Lyotard (1924-1998) asegura en esta obra que la transición estaba completada, y además desarrolló un método de estudio para comprender este giro: los juegos del lenguaje. Hizo un movimiento interesante que consistió en sacar el lenguaje de la lógica y desplegarlo en el uso ordinario, y qué hay más ordinario que la ciencia que siempre ha buscado ser la norma de todo. Desde aquí Lyotard llevaba media partida de ventaja.

martes, 20 de julio de 2021

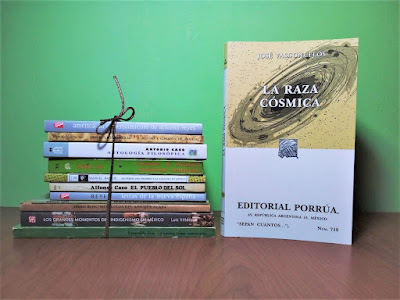

“La raza cósmica” de José Vasconcelos

José Vasconcelos (1882-1959) fue un filósofo y político oaxaqueño que viajó por Sudamérica, y alguna vez dijo sobre Argentina lo siguiente: “es el primer éxito firme de la civilización española en el continente americano; loado sea ese éxito, y ojalá que todos procuremos igualarlo y superarlo; pero hoy y quizá por mucho tiempo, la Argentina será el faro de la noche hispanoamericana”. Haberlo externado de esta manera confirmaba su opinión respecto a la España colonizadora y católica que, en menos de unos pocos siglos, logró que los indios americanos “avanzaran […] desde el canibalismo hasta la relativa civilización”. Así que José Vasconcelos, al que los estudiantes latinoamericanos aclamaron como el “Maestro de la Juventud de América”, era optimista ─y también futurista─ al opinar que España y su religión eran la madre de una raza futura: la raza cósmica.

jueves, 15 de julio de 2021

“Los hombres que dispersó la danza” de Andrés Henestrosa

Pare ser franco no sé qué decir de este libro. Ciertamente estoy muy interesado por una suerte de pensamiento en México y me he dado a la tarea de realizar una genealogía de largo aliento. De pronto llegué a las leyendas que intentaron darle forma ilustrada al pensamiento de los zapotecos contemporáneos ─una forma de pensar, como decimos a veces─, así que retomé viejas lecturas y me llevé las mismas sorpresas de entonces, de cuando estaba en el bachillerato y me tocó escribir un ensayo sobre algo extraño: “cómo se piensa en Juchitán” me pregunté y respondí en cinco o seis páginas como mejor se me ocurrió ─mi padre me ayudó mucho en aquella ocasión─.

domingo, 11 de julio de 2021

“El perfil del hombre y la cultura en México” de Samuel Ramos

Samuel Ramos (1897-1959) fue un filósofo mexicano que estuvo a cargo de la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y formó parte del Colegio Nacional. Sin duda, uno de los más destacados discípulos de Antonio Caso. Junto con varios jóvenes profesores de la UNAM (Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Fausto Vega, Leopoldo Zea y varios más) formaron el popular grupo “Hiperión”, activo de 1948 a 1988, desarrollando un trabajo intelectual en torno a lo que ellos llamaron el “alma del mexicano”.

martes, 6 de julio de 2021

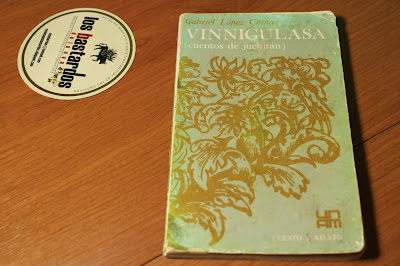

“Vinnigulassa (cuentos de Juchitán)” de Gabriel López Chiñas

En las cosas que yo cuento sobre la provincia (Juchitán, Oaxaca) siempre aparece un bosque embrujado. Me dicen, los que se niegan a esta posibilidad, de que en la provincia no hay bosques, y yo, necio con mi ficción, sugiero que alguna vez existieron. Gabriel López Chiñas (Juchitán, 1911-1983), quien fuera poeta y narrador, me da la razón de ese lugar misterioso donde un audaz conejo hizo de las suyas contra otros animales y hasta con cazadores y paseantes entre niebla densa y árboles que, si uno escucha atento, dicen cosas.

lunes, 5 de julio de 2021

"América como conciencia" de Leopoldo Zea

Leopoldo Zea (1912-2004), quien fuera discípulo de José Gaos, fue un filósofo mexicano interesado por la historia de las ideas latinoamericanas, o de la “américa hispánica” en busca de una “conciencia continental” como él mismo escribía. Se cuenta que a Zea le tocó difícil en su juventud: por el día estudiaba derecho y filosofía, y por las noches le tocaba trabajar para poder llegar a fin de mes. Gaos se enteró de estas vicisitudes y decidió conseguirle una beca para que dedicara su vida exclusivamente a la filosofía. Sin duda el tino de Gaos fue certero.

jueves, 1 de julio de 2021

"Educación y democracia" de Estanislao Zuleta

La educación tiene que ver con el reconocimiento del lugar que ocupamos en el mundo, dice Estanislao Zuleta (Medellín, 1935 – Cali, 1990), mientras que la democracia alude a la posibilidad de diferir con las mayorías. Esto es lo contrario a lo que sucede ahora mismo en Colombia. Ayer, el ESMAD molió a golpes la esperanza de un joven universitario que no está de acuerdo con las decisiones del gobierno que le cupo en suerte. “Todo hombre racional es un hombre desadaptado” dice Zuleta, y lo es porque se hace preguntas críticas, es decir, preguntas que fracturan el imaginario de la estructura. Lo logra, según nuestro autor, gracias a cierto tipo de educación y, sobre todo, a ciertos maestros que le tocó ─esta es la aportación romántica del pensador─. No obstante, el chico está en el suelo en estado de shock, no sabe qué es lo que está pasando, tiene los ojos desorbitados y un ESMAD no deja de darle patadas en el rostro. ¡A la mierda, señor Zuleta, algo se nos escapó!

martes, 29 de junio de 2021

“Capitalismo canalla” de César Rendueles

“Escribir sirve para exorcizar los demonios”, es un lugar común de la escritura creativa y la producción de contenido académico. Nada más falso, en realidad, creo yo, escribir implica abrir las fauces y tragar todo lo que la lectura no pudo ofrecer. Es decir, escribiendo uno termina de merendarse las migas de pequeños demonios que quedaron por fuera del plato fuerte.

sábado, 26 de junio de 2021

“El camino” de Miguel Delibes

Claro, también yo creo que cuando uno se despide tanto es porque menos ganas tiene de irse. No obstante, estoy convencido de que es más difícil partir que quedarse viendo cómo se aleja el viajero. Lo primero tiene que ver con el hecho de que la despedida, curiosamente, se ancla con la memoria, el que se va recuerda lo que vivió en cada sitio visitado y lamenta todo aquello que dejó pendiente.

lunes, 21 de junio de 2021

"Érase una vez en el Chocó" de Cristian Valencia

John Soto, personaje de Érase una vez en el Chocó, tiene una facilidad para meterse en problemas. Retirado del ejército y viviendo de forma sencilla y tranquila en su casa de Bogotá, decide ayudar a su vecina Lola, cuyo padre ha desaparecido en el Chocó, en un pueblo alejado de todo y muy cerca de la selva del Darién, en el Pacífico Colombiano. Soto apenas conoce a su vecina, y si aceptó ir tras las pocas pistas del viejo extraviado, fue porque aquél se llevó algo que le pertenecía y necesitaba recuperarlo.

viernes, 11 de junio de 2021

"Tortilla Flat" de John Ernst Steinbeck

El viejo trabajó en el rancho toda su juventud, después se graduó de agropecuario y en breve lo contrataron en un campo experimental. Como tenía la lengua larga y los pantalones puestos, sus compañeros le pidieron que los representara ante aquel añejo sindicato de agricultura y recursos hidráulicos. De pronto pasó de la seccional a la estatal y de ahí a la representación nacional allá en Distrito Federal. Los que ahí habían llegado antes que él, lo llamaron “el paisano”: un provinciano venido a más que cambió el machete por la pluma, los huaraches por los zapatos y el morral por el portafolio. En fin, un paisano camuflado con saco y corbata que no dudada en tomarse la palabra en asambleas repletas de cabronazos hechos y derechos. La pregunta es ¿qué era un paisano? Como respuesta tenemos lo siguiente: el paisano representa un patrón de conductas.

martes, 8 de junio de 2021

"Las estrellas son negras" de Arnoldo Palacios

sábado, 5 de junio de 2021

"Incursiones en lo indecible" de Thomas Merton

Thomas Merton (Francia, 1915 - Tailandia, 1968) fue un monje trapense que se dedicó a discutir con sus superiores pero que amaba la disciplina, que disfrutaba del monasterio pero decidió hacer un viaje fatal, que gustaba del trabajo diario y disciplinado pero igual se convirtió en uno de lo más agudos escritores contemplativos. Más de setenta libros escritos, la mayoría de ellos en torno a la paz, la justicia y la espiritualidad. “Era un santo” llegaron a decir algunos, “era más bien fanfarrón” decían otros, “también era ensimismado”, “bondadoso”, “sereno y noble”, se decía de él. Demasiado humano, si lo piensan bien.

martes, 1 de junio de 2021

"El final de la utopía" de Herbert Marcuse

|

| Herbert Marcuse |

Herbert Marcuse (Berlín, 1898) fue un sociólogo y filósofo alemán. Junto con Horkheimer, Adorno y Benjamín, entre otros, formaron la primera generación de la Escuela de Frankfurt. En su obra se reconoce la influencia de Marx, Freud, Weber, Lukács y Luxemburgo.

lunes, 31 de mayo de 2021

"Crítica de la razón latinoamericana" de Santiago Castro-Gómez

Santiago Castro-Gómez nació en Bogotá en 1958. Se graduó como filósofo en la Universidad Santo Tomás, donde se agregó al Grupo Bogotá, responsable de difundir la “filosofía latinoamericana” en Colombia. Cuenta la leyenda que el joven graduado vendió “las dos cosas que tenía” y se fue a Alemania, motivado por la tradición filosófica de aquel lugar y porque “buscaba un cambio” en su vida. Se graduó de maestro y doctor en filosofía en la Universidad de Tübingen y la Johann Wolfgang Goethe-Universität de Frankfurt, respectivamente.

jueves, 27 de mayo de 2021

"Esta herida llena de peces" de Lorena Salazar Masso

No existen los finales extraordinarios en las novelas; lo que parece inverosímil cobra sentido en la narración, en la descripción que el lector va recogiendo con cada frase, en el resumen mental de cada párrafo. O bien cuando cierra el libro tras la última página. Así que lo que se presenta como imposible se puede cobijar en el supuesto de que en esta historia “así sucedieron las cosas y qué le vamos a hacer”.

lunes, 17 de mayo de 2021

jueves, 29 de abril de 2021

Preliminar y estructura (Serie 1, N° 1)

Ian Hacking (1936) piensa con Thomas Kuhn, Paul

Feyerabend, Casimiro de Lewy ─su director de tesis en la maestría y el

doctorado─ y con Wittgenstein ─del que fuera alumno su mentor─ cuando hace

historia y filosofía de la ciencia, sobre todo aquella que se desarrolló en el

siglo XX. Claro, cualquiera pilla que busca describir y explicar cómo fue

tomando forma esta ciencia, y para eso, lo dicho, hay que buscar en la

historia, en los experimentos de antes en analogía y diferencia con los de

ahora, y, sobre todo, en el lenguaje. En suma, la noción continuista de

historia permite aplicar un método filosófico para dar cuenta de un realismo

científico, donde la ciencia es ante todo una práctica humana y por eso mismo

social. Pero ojo aquí, el también presidente del College de France y

profesor en la Universidad de Toronto, hace una crítica a la construcción

social de la realidad propuesta por Michel Foucault ─del que recoge,

curiosamente, su categoría de crítica─.

domingo, 25 de abril de 2021

"Lima la horrible" de Sebastián Salazar Bondy

La lisura en la narrativa de las ciencias sociales es vigilada por grafómanos que se azoran cuando alguna irreverencia interrumpe el llano en que vierten su academicismo. Supongamos que no es mala idea, aunque es problemático sospechar que les basta el respeto antes que la contundencia de la conclusión derivada lógicamente del argumento. Luego están los adjetivos, arrebatados del relato que da forma a la realidad y sustituidos con sustantivos que ni los mismos eruditos saben cómo hacerlos llegar a sus dilatadas fronteras. Claro, lo resuelven con conceptos que hacen operar a las categorías, y es así como salen al paso de cualquier crítica que se les haga. ¡Son listo, hay que decirlo, pero no por eso tienen talento!

viernes, 23 de abril de 2021

"También esto pasará" de Milena Busquets

En mitad de una sesión de seminario mi profesor lanzó “lo

malo en la vida del hombre es que eventualmente va a morir”. Mis compañeros

rieron, y la risa venía a lugar, porque mi profesor externó la sentencia

después de discutir el problema de los planes y los proyectos a largo plazo,

que, si bien pueden no llegar a cumplirse, la Modernidad los sugiere como

indispensables para existir. Porque sí, la forma social cuenta con ellos, con

los sueños y los deseos de las gentes.

martes, 30 de marzo de 2021

“La mala hora” de Gabriel García Márquez

Al sol de mediodía se le conoce como

la hora del demonio, de Lucifer, de la gente que respira y transpira maldad.

Así es en la provincia. Es la hora binnidxaba´. Las viejas costumbres

han venido recomendando desde hace muchas décadas, no salir de casa, o esperar

a que pasen unos minutos y, entonces sí, retomar la vida cotidiana de las

calles. Incluso, a quienes esta mala hora los pilla en mitad de un mandado, sin

más se suben a una banqueta o buscan la sombra de un árbol para resguardarse

hasta que algo ―nunca he sabido qué― les indique que ya pueden continuar. Mi abuela decía que a esa hora estaba prohibido mentir, lanzar maldiciones o abrir la

ventana sin ofrecer una pequeña plegaria a San Vicente Ferrer, el santo patrón del pueblo. Eran los minutos más despiadados del día, más aún si era domingo.

viernes, 12 de marzo de 2021

“Freud: una historia política del siglo XX” de Eli Zaretsky

Eli Zaretsky nació en Brooklin, Nueva

York. Es historiador y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Maryland.

Ha escrito por lo menos dos obras sobre la historia política y cultural del

psicoanálisis. El libro que ahora mismo voy a comentar se llama Freud: una

historia política del siglo XX (Paidós, 2017).

domingo, 28 de febrero de 2021

“¿Por qué el psicoanálisis?” de Élisabeth Roudinesco

En la maestría hice mi tesis sobre el discurso

freudiano y el problema del método en el psicoanálisis. Mis hipótesis eran

modestas, pues en menos de ciento cincuenta páginas sostuve que si bien la

asociación libre fue producto de modificaciones ulteriores a la catarsis que

practicaron Freud y Breuer, tan bien es cierto que la inauguración del

psicoanálisis no se fundaba completamente en ella. Esto quería decir, según yo

frente a mi directora de tesis y los sinodales el día de mi examen de grado,

que con mi lectura crítica de un conjunto de obras de Sigmund Freud y de la

mano de Michel Foucault con su historia como disrupción, encontré textos

psicoanalíticos incluso desde su famoso Proyecto y mucho antes de La

interpretación de los sueños. Sin duda que esto me metía en un aprieto, pero

logré convencerlos de que no estaba muy equivocado bajo el siguiente argumento:

si considero el contexto histórico para clarificar la emergencia del

psicoanálisis, entonces lo que tienen que hacer los psicoanalistas o freudianos

actuales es defender el pathos del siglo XIX y no el discurso atemporal

freudiano, y eso, muchachos, sería un absurdo. Dijeron que sí, que estaban de

acuerdo, y fueron los diez minutos más largos de mi vida en un auditorio donde

casi nadie fue a verme actuar.

viernes, 19 de febrero de 2021

“Tras las huellas del materialismo histórico” de Perry Anderson

Carlos Fernández

Liria, profesor de filosofía, dice que el materialismo, de principio, consiste

en ese lugar que está afuera, en otra parte, del idealismo, y uno en

particular, el desarrollado por Hegel. La tesis es, a grandes rasgos, la

siguiente: la forma de todo está en el pensamiento, vaya, que es una

construcción del pensamiento. Pero aquí el materialismo es, además, histórico.

La formulación conceptual, si bien no es acuñada por Karl Marx, sí que tiene su

argumentario en la teoría del filósofo y economista alemán, y viene a decir

algo más o menos así: el materialismo histórico es la aplicación consecuente

del materialismo dialéctico, el cual da cuenta de las leyes del desarrollo de

la naturaleza y su relación con el hombre. Pero Perry Anderson (Londres,

1938) dice que es cosa más compleja, lo dice en “Tras las huellas del

materialismo histórico” (Siglo XXI, 2ª edición), asegura que se trata de un

cuerpo teórico producido por la razón y que su aplicación mantiene el cambio

controlado de la sociedad. Es decir, es teoría y es práctica. Este historiador

encuentra que la prominencia del materialismo histórico ha perdido espacios en

el debate intelectual y propone una hipótesis continental al respecto: el

marxismo francés, el de la Liberación, dominaba el terreno intelectual y

militante, sin embargo, encontró su principal adversario en un movimiento

filosófico llamado estructuralismo y, por si fuera poco, el olvido de sus

objetos de estudio y su privilegio se alcanzó con los posestructuralistas.

“Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez

En 1951, en

el Departamento de Sucre, Colombia, asesinaron a un hombre. La historia del

crimen, según dicen los que saben, se recoge en "Crónica de una muerte

anunciada" (La oveja negra, 1981, 1ª edición) del escritor Gabriel

García Márquez (Aracataca, Magdalena, Colombia, 1927). Esta obra conjuga la

narrativa y la investigación periodística, lo que ha hecho asegurar a más de

uno que se trata de una novela policiaca.

jueves, 11 de febrero de 2021

“La farsa de las startups” de Javier López Menacho

Una startup es

una empresa de reciente creación que aspira a escalar económicamente de forma acelerada.

Su construcción y operación está estrechamente relacionada con el internet y

las TIC’s. Su objetivo es básico, satisfacer las necesidades de su target,

es decir, su público objetivo. Su financiamiento puede proceder de inversores

privados o público. Al principio pueden ser dos amigos trabajando desde la

universidad en la cochera de sus casas y en breve se espera que ofrezcan centenas

de puestos de trabajo en su país de origen y a nivel mundial. Al final, quienes

estén al mando de una startup se forran de billetes. Solo hay un

problema: nueve de cada diez fracasan, y la excepción se publicita como la

norma. Ese es su único y más peligroso problema y por eso mismo interesa a las ciencias

sociales.

domingo, 7 de febrero de 2021

“Larga distancia” de Martín Caparrós

Ayer por la tarde terminé

de leer Larga distancia (Malpaso, 2017) de Martín Caparrós

(Buenos Aires, 1957), su primer conjunto de crónicas publicado originalmente en

1992. En su momento Tomás Eloy Martínez dijo de esta obra que en ella,

Caparrós recuperaba la vieja tradición de los cronistas y que además la

renovaba. Malpaso Ediciones, en su colección Lo real, ha

recuperado aquellas palabras en forma de prólogo, y en éste se puede leer lo

siguiente: “Lo mejor de Larga distancia está, sin embargo, en esa zona

equívoca donde las crónicas se entretejen con la historia y la historia con la

ficción”. El mismo Martín Caparrós lo ha dicho en otro lugar, la crónica ―Lacronica, dice él― tiene

algo de historia y mucho de ensayo, pero sobre todo conecta con el yo que ve y

después decide contarlo. Este libro se trata del viaje, de las vicisitudes de

partida y el arribo al destino, de los planes antes de irse y las fórmulas

necesarias para regresarse al punto de origen con las historias que se fueron a

buscar.

domingo, 31 de enero de 2021

“Qué hacemos con el trabajo” de Juan José Castillo (coord.)

Ediciones Akal, junto con

un colectivo de reflexión crítica, han construido una colección que lleva por

nombre “¿Qué hacemos?”. Qué hacemos con la política económica y la educación,

con la sociedad laica y la crisis ecológica, por ejemplo. Juan José Castillo

Alonso, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid,

coordinó el número 9 de este proyecto: “¿Qué hacemos con el trabajo?” (Akal,

2013). La respuesta a esta pregunta exige meditar una cuestión previa: “¿Qué

hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?”. Pues bien,

Ruth Garavante, David García, Chs González y Rocío Lleó no dudan en responder

lo siguiente: “elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo

iniciado”. Es decir, el plan es trabajar conceptual y operativamente,

comprender el mundo de la economía de “expertos y eruditos” y lograr definirlos

en el mundo de lo cotidiano. Solo así seremos capaces de ver, otra vez lo digo,

por dónde le entra el agua al coco.

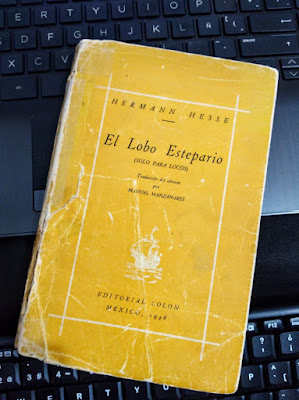

“El lobo estepario” de Hermann Hesse

La burguesía está compuesta por gente

tibia; son unos pechos fríos. Les gusta la pintura y la buena música, el arte y

la cultura, leen grandes enciclopedias y tochas novelas, pero son incapaces de

inmolarse en mitad del intento por vivir del lienzo o la ejecutando de una

pieza clásicas, no dudan en renunciar a la primera crítica del sabio letrado

sobre sus intentos de ser escritores. Por eso mismo Harry Haller, heterónimo de

Hermann Hesse (Wurtemberg, 1877) y personaje central de “El lobo estepario

(solo para locos)” (Editorial Colon, 1946, mismo año en el que nuestro autor

recibió el Premio Nobel de Literatura) le declara su odio. Claro, la burguesía

a la que Harry alude está lejos de aquella que Marx convirtió en la gran

enemiga del proletariado, pero en cualquier caso, ¿quién sería indiferente a la

tibieza de esa clase acomodada frente a lo que, a decir del actor principal de

esta novela-ensayo, representa la pereza intelectual?

jueves, 21 de enero de 2021

"Viaje a la Palestina ocupada" de Eric Hazan

“A ojos de los opresores” dice Éric Hazan (Francia, 1936, 84 años), “un buen oprimido es un oprimido tranquilo y, a ser posible, silencioso”. Cuando se rebela, sospecha nuestro autor, las alarmas se encienden, porque quien se atreve lo hace contra los buenos propósitos, contra los planes trazados que, de seguirse, terminarían en buen puerto. Hazan no dice quiénes son los opresores, pero durante un mes recorriendo los llamados Territorios Palestinos, particularmente tres ciudades de Cisjordania, y a través de una crónica que incluye la ensayística y fragmentos de entrevistas, trata de dar cuenta de esa “maquinaria abstracta” llamada “La ocupación”. Entonces leo con la calma de quien sabe de qué lado está, como quien entiende que la historia nunca va a contar la mejor versión del ser humano, como el que padece la confusión emocional cuando sus amigos judíos explican todo lo necesario para hacer comprensible sus posturas y posiciones. Uno ama y aprecia a los suyos, lo demás es pura coincidencia.